4月から「出生後休業支援給付金」の受給が可能に

2025.02.17

共働き・共育てを推進するための雇用保険の給付制度

雇用保険法等の改正により、2025年4月に「出生後休業支援給付金」が新設される。育児休業を取得予定の方、育児休業給付の手続きを行う事業主や会社の担当者は概要をまずは理解したうえで実務に取り組んでいただきたい。

出生後休業支援給付金は、共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて最大28日間支給されるものである。

支給要件は、被保険者(雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者)が、次の①および②を満たしている場合だ。

出生後休業支援給付金は、共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて最大28日間支給されるものである。

支給要件は、被保険者(雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者)が、次の①および②を満たしている場合だ。

①

被保険者が、対象期間(※1)に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。

②

被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合(※2)」に該当していること。

※1

被保険者が産後休業をしていない場合等は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。被保険者が産後休業をした場合等は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。

※2

配偶者がいない、被保険者が配偶者から暴力を受け別居中、配偶者が自営業やフリーランス、配偶者が無職である場合など

申請方法と支給額は?

出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行うことになっている。申請先は事業所を管轄するハローワークとなっている。

出生時育児休業給付金または育児休業給付金をすでに申請してしまった場合、後から出生後休業支援給付金を申請することは可能だが、その場合は、先に申請した分が支給されてから改めて出生後休業支援給付金を申請することになっている。

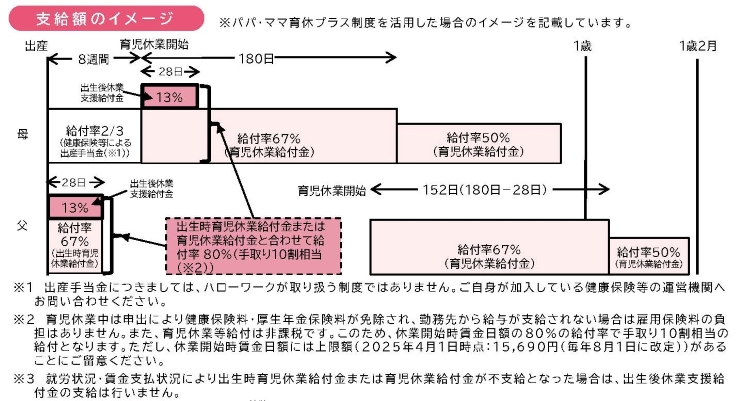

支給額は、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×13%」となっている。休業開始時賃金日額とは、同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額のことだ。また日数とは、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数のことであり、28日が上限となっている。

支給額のイメージとしては、厚生労働省が案内している下図を参照されたい。

出生時育児休業給付金または育児休業給付金をすでに申請してしまった場合、後から出生後休業支援給付金を申請することは可能だが、その場合は、先に申請した分が支給されてから改めて出生後休業支援給付金を申請することになっている。

支給額は、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×13%」となっている。休業開始時賃金日額とは、同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額のことだ。また日数とは、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数のことであり、28日が上限となっている。

支給額のイメージとしては、厚生労働省が案内している下図を参照されたい。

出典:

厚生労働省 2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します

受給期間中は、手取りのほぼ10割が維持される?

出生後休業支援給付金は、共働き夫婦の育児休業中の収入減をカバーするものとなっており、出生後休業支援給付金も受給できる間は実質手取りのほぼ10割が維持されるなどと言われており、かなり注目されている。特に男性の育児休業の取得促進が狙いであるので、同給付金によるその後の効果も気になるところである。

会社は従業員から相談を受けることが増えることになるが、雇用保険に関する育児休業給付等だけでなく、健康保険からの給付である出産手当金や社会保険料の免除期間に関しても、概要を理解したうえでわかりやすく伝えられるように準備を進めておきたいところである。

会社は従業員から相談を受けることが増えることになるが、雇用保険に関する育児休業給付等だけでなく、健康保険からの給付である出産手当金や社会保険料の免除期間に関しても、概要を理解したうえでわかりやすく伝えられるように準備を進めておきたいところである。

庄司 英尚(しょうじ・ひでたか)

株式会社アイウェーブ代表取締役、アイウェーブ社労士事務所 代表

社会保険労務士 人事コンサルタント

福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所(現・アイウェーブ社労士事務所)を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続き及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。

公式サイト http://www.iwave-inc.jp/

社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/

社会保険労務士 人事コンサルタント

福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所(現・アイウェーブ社労士事務所)を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続き及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。

公式サイト http://www.iwave-inc.jp/

社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/