65歳は「高齢者」なのか

2025.01.06

65歳は「高齢者」?

私事ですが、昨年末に66回目の誕生日を迎えました。「高齢者」としていろいろな“特典”(?)が得られるようになって、まる1年です。高齢者の“特典”にはもちろん福祉的なものもありますが、民間企業がマーケティング戦略として設けているものが随分あることを、高齢者として1年間生活してみて実感しました。交通機関、旅行、映画などの娯楽、外食、ショッピングなどなど、お金と時間があり、元気で活発に行動する高齢者は、囲い込みたい絶好のターゲットですよね。

健康寿命が延伸して元気で活発に行動する高齢者が増えることは良いことですが、一方で「はて、それは『高齢者』か」という疑問も、自分事ながら生じます。

日本老年学会と日本老年医学会は2017年に、「高齢者」の年齢を現在の「65歳以上」から「75歳以上」に引き上げたうえで、65歳から74歳は「准高齢者」とし、90歳以上を「超高齢者」と呼ぶべきだとする報告書を発表しました。日本人の平均余命が延伸し、高齢者の若返りが見られ、国民の意識も変化しているのだから、高齢者の定義は変更すべきだとしています。

健康寿命が延伸して元気で活発に行動する高齢者が増えることは良いことですが、一方で「はて、それは『高齢者』か」という疑問も、自分事ながら生じます。

日本老年学会と日本老年医学会は2017年に、「高齢者」の年齢を現在の「65歳以上」から「75歳以上」に引き上げたうえで、65歳から74歳は「准高齢者」とし、90歳以上を「超高齢者」と呼ぶべきだとする報告書を発表しました。日本人の平均余命が延伸し、高齢者の若返りが見られ、国民の意識も変化しているのだから、高齢者の定義は変更すべきだとしています。

「高齢者」は75歳?

同学会はその後も調査研究を進め、2024年6月にも新たな報告書を発表しているのですが、その中の高齢者の定義に関する部分で私が特に関心を持ったのは、国連で議論されている「平均余命が15年となる年齢」を高齢者の入り口の年齢とする考え方です。

1960年代頃、死亡率の低い先進諸国の多くでは、65歳の平均余命は15年前後だったそうです。その後長寿化が進み、平均余命が15年となるラインは徐々に高くなってきたわけですが、高齢者の定義は動いていません。

「15」という数字に特別な意味があったわけではなく、当時の65歳の平均余命だったわけですが、興味深い数字だと思います。日本人の平均余命15年の年齢は、1965年は男性が60歳、女性は64歳だったものが、直近の2023年は男性が70歳、女性は75歳まで高くなっています。前述した「75歳以上」とする高齢者の新定義案は、男性には少々高く感じますが、男女を合わせて考えれば、まずまず近い水準と言えそうです。

1960年代頃、死亡率の低い先進諸国の多くでは、65歳の平均余命は15年前後だったそうです。その後長寿化が進み、平均余命が15年となるラインは徐々に高くなってきたわけですが、高齢者の定義は動いていません。

「15」という数字に特別な意味があったわけではなく、当時の65歳の平均余命だったわけですが、興味深い数字だと思います。日本人の平均余命15年の年齢は、1965年は男性が60歳、女性は64歳だったものが、直近の2023年は男性が70歳、女性は75歳まで高くなっています。前述した「75歳以上」とする高齢者の新定義案は、男性には少々高く感じますが、男女を合わせて考えれば、まずまず近い水準と言えそうです。

国民は何歳以上を「高齢者」と考えている?

内閣府は2004年に全国の20代以上の6,000人を対象に「年齢・加齢に対する考え方に関する意識調査」を実施しています。年齢だけで高齢者を決めることには、政府も課題意識を持っていたようです。もっとも、20年ほど前のこの調査以降、同様の調査を行った様子は見られませんので、現在どのようなスタンスなのかは分かりません。いずれにしても、調査結果をご紹介しましょう。少し古いデータではありますが。

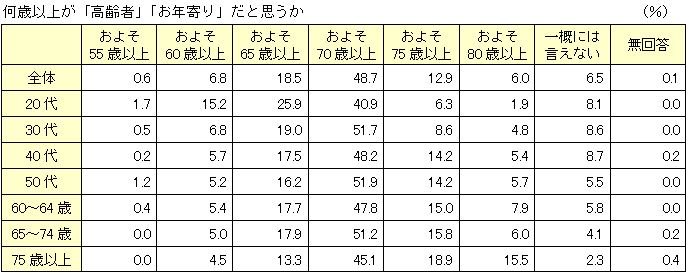

「何歳以上が『高齢者』『お年寄り』だと思うか」という質問に対し、全体の約半数(48.7%)が「およそ70歳以上」を選択しています。高齢者の一般的な定義と同じ「およそ65歳以上」は2位で18.5%。70歳未満の年齢を選択した人は全回答者の4人に1人(25.9%)に過ぎませんでした。

回答者の年齢層別にみると、一番若い20代と最高齢層の75歳以上には、他の年齢層とは異なる傾向が見られますが、「前期高齢者」に該当する65~74歳も含め、他の年齢層の回答はほぼ似たような分布となりました。

この結果で私が意外に感じたのは、「一概には言えない」の割合です。私は高齢者、特に年齢が高い層ほどこれを選択するのではないかと考えていました。自分自身を高齢者とは認めたくないため、年齢による定義を否定する人が多いと想像していたのです。ところが実際は逆でした。自身より若い年齢を回答する人も多く、冷静に判断している印象を持ちました。私の勝手な思い込みだったようです。

「何歳以上が『高齢者』『お年寄り』だと思うか」という質問に対し、全体の約半数(48.7%)が「およそ70歳以上」を選択しています。高齢者の一般的な定義と同じ「およそ65歳以上」は2位で18.5%。70歳未満の年齢を選択した人は全回答者の4人に1人(25.9%)に過ぎませんでした。

回答者の年齢層別にみると、一番若い20代と最高齢層の75歳以上には、他の年齢層とは異なる傾向が見られますが、「前期高齢者」に該当する65~74歳も含め、他の年齢層の回答はほぼ似たような分布となりました。

この結果で私が意外に感じたのは、「一概には言えない」の割合です。私は高齢者、特に年齢が高い層ほどこれを選択するのではないかと考えていました。自分自身を高齢者とは認めたくないため、年齢による定義を否定する人が多いと想像していたのです。ところが実際は逆でした。自身より若い年齢を回答する人も多く、冷静に判断している印象を持ちました。私の勝手な思い込みだったようです。

出典)

内閣府「平成15年度 年齢・加齢に対する考え方に関する意識調査」

引退年齢はもっと高くなるか

「高齢者」の定義を見直して年齢を引き上げようという議論が進むと、公的年金の支給開始年齢の引き上げといった社会保障制度への影響が心配になります。単純に直結するものではないでしょうが、長寿化や生産年齢人口の減少により、社会保障財源が一層厳しさを増すことが避けられないのも事実。“若返り”が引退年齢の引き上げ(生涯現役)に根拠を与えることは間違いないでしょう。既に定年年齢の引き上げが多くの企業で進んでいます。

現役世代の皆さんが長期的なライフプランを立てる際には、就労からの引退時期は、現状より高い年齢を予め想定しておく必要があるのではないでしょうか。

現役世代の皆さんが長期的なライフプランを立てる際には、就労からの引退時期は、現状より高い年齢を予め想定しておく必要があるのではないでしょうか。

森 義博(もり・よしひろ)

公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団 シニアアドバイザー

CFP®、1級FP技能士、1級DCプランナー、ジェロントロジー・マイスター

1958年横浜市生まれ。大学卒業後、国内大手生命保険会社入社、2001年から同グループの研究所で少子高齢化問題、公的年金制度、確定拠出年金、仕事と介護の両立問題などを研究。2015年ダイヤ高齢社会研究財団に出向し研究を継続。2024年4月から現職。

趣味はピアノ演奏と国内旅行(とくにローカル鉄道)。

CFP®、1級FP技能士、1級DCプランナー、ジェロントロジー・マイスター

1958年横浜市生まれ。大学卒業後、国内大手生命保険会社入社、2001年から同グループの研究所で少子高齢化問題、公的年金制度、確定拠出年金、仕事と介護の両立問題などを研究。2015年ダイヤ高齢社会研究財団に出向し研究を継続。2024年4月から現職。

趣味はピアノ演奏と国内旅行(とくにローカル鉄道)。