年金制度改正法2025:現役世代に関係するポイント

2025.07.14

年金制度改正法が可決・成立

6月13日の参議院本会議において、年金制度改正法が自民・公明の与党と立憲民主党などの賛成多数で可決・成立しました。最近は、共働き世帯の増加や未婚率の上昇、高齢者の就労延長など、働き方や家族のあり方が多様化しています。今回の改正は、「働き方や生き方、家族構成の多様化に対応すること」「現在の受給者・将来の受給者の双方にとって、老後の生活の安定、所得補償の機能を強化すること」を目的としています。

改正された内容のうち、現役で働く方に直接関係する項目を確認しましょう。

改正された内容のうち、現役で働く方に直接関係する項目を確認しましょう。

在職老齢年金制度の見直し

2026年度から、在職老齢年金制度の支給停止調整額が51万円(2025年度)から62万円に大きく引き上げられます。つまり、基本月額※1と総報酬月額相当額※2との合計が62万円以下であれば、老齢厚生年金は調整されず、全額支給されます。「62万円」という金額は、年金を受給しつつ50代の平均的な賃金を得て継続的に働く方を念頭に置いて設定されています。

※1

基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額

※2

総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12)

厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ

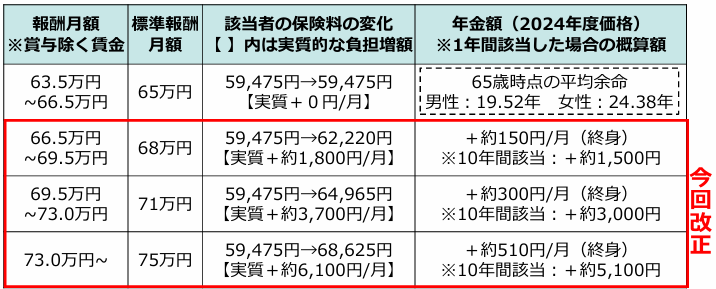

標準報酬月額の上限額が65万円から75万円に引き上げられます。引き上げは2027年9月から3年間かけて段階的に行われ、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円となります。

賃金上昇の継続を見据え、世代内の公平のためにも、上限に該当していた方に本来の賃金に応じた負担をしてもらい、将来の給付を手厚くすることが改正のねらいですが、厚生年金制度の財政が改善することで、年金額の低い方も含めた厚生年金全体の給付水準も底上げされます。改正の結果、上限に該当していた方の手取り収入は少し減り、将来の年金額は少し増えるということになります。

賃金上昇の継続を見据え、世代内の公平のためにも、上限に該当していた方に本来の賃金に応じた負担をしてもらい、将来の給付を手厚くすることが改正のねらいですが、厚生年金制度の財政が改善することで、年金額の低い方も含めた厚生年金全体の給付水準も底上げされます。改正の結果、上限に該当していた方の手取り収入は少し減り、将来の年金額は少し増えるということになります。

被用者保険の適用拡大

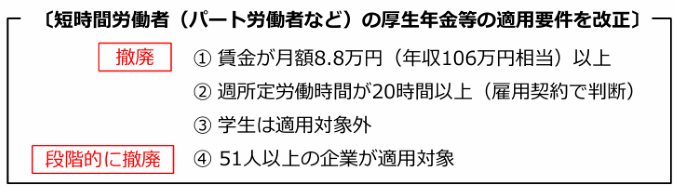

現行では、従業員51人以上の企業に勤務する週の労働時間が20時間以上・賃金月額88,000円以上の短時間労働者は、厚生年金保険の加入義務が生じます。今回の改正では、賃金要件が法律の公布から3年以内に撤廃されます。また、企業規模要件も段階的に見直され、10年後の2035年10月に撤廃される予定です。

つまり、改正後は所得・企業規模に関係なく、週20時間以上働いていれば、厚生年金保険の加入義務が生じることになります。短期的には可処分所得が減少するという可能性を懸念されるかもしれませんが、これを機に、収入を抑えて配偶者(夫)の扶養に留まる働き方から、収入を長期的に増やし、配偶者(夫)に頼らない老後の資産形成をするという考え方にシフトしてみるのはいかがでしょうか。

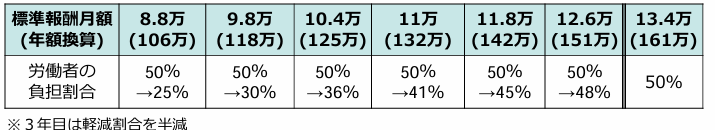

なお、こうした厚生年金保険の適用拡大にあたり、保険料負担が生じることによる働き控えを防ぐため、労使折半となっている保険料の労働者の負担割合を軽減する仕組みが、3年間の時限的な措置として設けられます(事業主が労使折半を超えて一旦負担した保険料相当額を制度的に支援)。

なお、こうした厚生年金保険の適用拡大にあたり、保険料負担が生じることによる働き控えを防ぐため、労使折半となっている保険料の労働者の負担割合を軽減する仕組みが、3年間の時限的な措置として設けられます(事業主が労使折半を超えて一旦負担した保険料相当額を制度的に支援)。