「103万円の壁」を巡るこれまでの経緯

2025.03.27

令和6年12月11日、衆議院における令和6年度補正予算採決にあたり、自民党・公明党・国民民主党の幹事長間で、いわゆる「103万円の壁」は、国民民主党の主張する178万円を目指して、来年から引き上げることが合意されました。報道によると、同日、自・公・国民の税調会長会談では与党側は130万円程度への引き上げを提案、これに対し国民民主党は150万円以上の引上げを提案したとのことです。

その後、自民・公明両党は同年12月20日、令和7年度与党税制改正大綱を決定しました。大綱では、所得税の基礎控除の額を最高48万円から最高58万円に10万円引上げ、給与所得控除額は最低保障額55万円から65万円に10万円引き上げられることになりました。つまり、103万円から123万円に引き上げられるということです。

その後、自民・公明両党は同年12月20日、令和7年度与党税制改正大綱を決定しました。大綱では、所得税の基礎控除の額を最高48万円から最高58万円に10万円引上げ、給与所得控除額は最低保障額55万円から65万円に10万円引き上げられることになりました。つまり、103万円から123万円に引き上げられるということです。

「178万円の壁」「156万円の壁」「150万円の壁」の根拠

当然、国民民主党は大綱における123万円の案を受け入れることはなく、その後、与野党において、「103万円の壁」を巡り、さまざまな根拠が論じられました。

➀178万円の根拠

そもそも、「103万円の壁」は1995年から変わっていません。国民民主党が主張する「178万円」の根拠は、最低賃金の全国加重平均が611円(1995年)から1,055円(2024年)に約1.73倍上昇したことによります。つまり、103万円×1.73=約178万円に由来します。

②156万円と150万円の根拠

2月以降、国民民主党が156万円案を検討し、与党側は課税最低限を150万円超に引き上げる案を示すことで、双方の差が次第に縮小していきました。

この156万円は、東京23区の単身者の生活保護の月額支給額13万円(13万円×12月=156万円)に由来します。また、150万円は2023年の生鮮食品の物価が1995年と比較し、47%上昇(103万円×147%=約150万円)していることに由来します。

結局どうなったのか?

今年3月4日、衆議院において自民・公明両党が提出した令和7年度予算と税制改正関連法案の修正案を賛成多数で可決しました。結果的に、国民民主党は反対、維新の会が賛成に回り、可決しました。参議院では与党が過半数を確保しているため、年度内に成立する見込みです(2025年3月10日現在)。

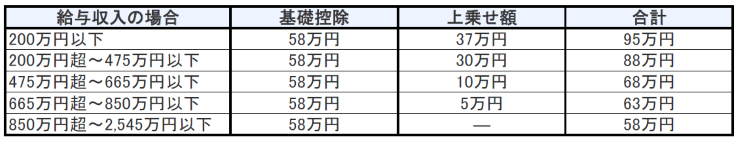

修正案では、基礎控除と給与所得控除の最低保障額の各10万円の引き上げに追加して、新たに「基礎控除の特例」※1を創設し、以下の表のように、所得税の基礎控除を引き上げることとなりました。

修正案では、基礎控除と給与所得控除の最低保障額の各10万円の引き上げに追加して、新たに「基礎控除の特例」※1を創設し、以下の表のように、所得税の基礎控除を引き上げることとなりました。

給与所得控除額の最低保障額65万円と基礎控除95万円により、給与収入160万円まで所得税は課せられません。ただし、注意しなければならない点があります。

・

従前どおり、従業員51人以上の企業等で働くパート・アルバイトの方は、賃金が月額8.8万円(年間約106万円)以上の場合など、社会保険に加入する義務がある

・

住民税に係る基礎控除額は改正がなく、現行のままである

今回の税制改正では、控除対象配偶者・扶養親族の要件の1つである合計所得金額が48万円から58万円に引き上げられることや、特定親族特別控除の創設などもあります。

4月以降、正式に決定された制度内容・金額等を踏まえ、夫・妻・子、正社員・パート・学生アルバイト、扶養者・被扶養者など、それぞれの立場を勘案して、世帯全体での手取収入が最も多くなるパターンを計算してみることが肝要だと思います。

4月以降、正式に決定された制度内容・金額等を踏まえ、夫・妻・子、正社員・パート・学生アルバイト、扶養者・被扶養者など、それぞれの立場を勘案して、世帯全体での手取収入が最も多くなるパターンを計算してみることが肝要だと思います。