何歳まで生きると考えるか ― 2024年簡易生命表から(2)

2025.10.06

ライフプランニングに用いる寿命

2024年の日本人の平均寿命は男性が81.09年、女性は87.13年で、女性は40年連続世界一。ただし、ピークだった2020年に比べて男性は0.47年、女性は0.58年短くなっていることを前回(No.4912)お伝えしました。

ライフプランを立てる際には寿命を想定する場合が多いですが、その際、馴染みがあって分かりやすい「平均寿命」が用いられているケースをよく見かけます。しかし、死亡年齢が高いほうに大きく偏っている寿命では、平均が中央値よりも低いことは皆さんもご理解のとおりです。

厚生労働省が2024年の簡易生命表を発表した際のプレスリリースには、平均寿命とその国際比較しか書かれておらず、新聞報道も概ねその範囲に留まっていますが、詳細が掲載された『令和6(2024)年簡易生命表の概況』には、65歳、75歳、90歳などまで生存する割合や、出生者の半数が生存する年数(寿命中位数)がしっかりと書かれています。ライフプランを立てる際には平均寿命ではなく少なくとも寿命中位数までは満たしたいですし、生存率を示すこともとても有効だと考えます。

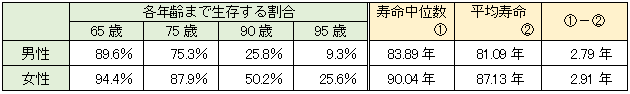

図表1は0歳を起点とした生存率や寿命中位数、平均余命(平均寿命)です。ライフプランニングの対象者が50歳くらいより若い場合は、0歳起点と現年齢起点の数字はあまり変わりませんが、年齢がそれより上になると徐々に差が開いていき、数字の説得力が薄れてしまいます。簡易生命表に記載された各年齢の生存数を基に現年齢起点の生存率(各年齢の生存数÷現年齢の生存数)などを計算することが望ましいでしょう。

ライフプランを立てる際には寿命を想定する場合が多いですが、その際、馴染みがあって分かりやすい「平均寿命」が用いられているケースをよく見かけます。しかし、死亡年齢が高いほうに大きく偏っている寿命では、平均が中央値よりも低いことは皆さんもご理解のとおりです。

厚生労働省が2024年の簡易生命表を発表した際のプレスリリースには、平均寿命とその国際比較しか書かれておらず、新聞報道も概ねその範囲に留まっていますが、詳細が掲載された『令和6(2024)年簡易生命表の概況』には、65歳、75歳、90歳などまで生存する割合や、出生者の半数が生存する年数(寿命中位数)がしっかりと書かれています。ライフプランを立てる際には平均寿命ではなく少なくとも寿命中位数までは満たしたいですし、生存率を示すこともとても有効だと考えます。

図表1は0歳を起点とした生存率や寿命中位数、平均余命(平均寿命)です。ライフプランニングの対象者が50歳くらいより若い場合は、0歳起点と現年齢起点の数字はあまり変わりませんが、年齢がそれより上になると徐々に差が開いていき、数字の説得力が薄れてしまいます。簡易生命表に記載された各年齢の生存数を基に現年齢起点の生存率(各年齢の生存数÷現年齢の生存数)などを計算することが望ましいでしょう。

図表1

生命表上の特定年齢まで生存する割合、寿命中位数と平均寿命の比較

出所)

厚生労働省「令和6(2024)年簡易生命表の概況」を基に作成

生きる年齢

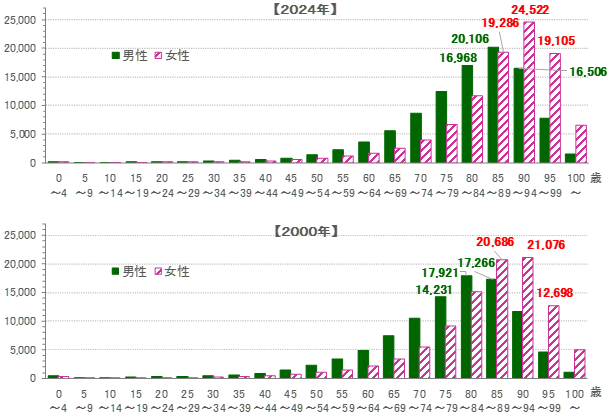

ライフプランのゴールが平均寿命ではあまりにも心もとないことは、死亡年齢の分布を見ても明らかです。簡易生命表には出生数を10万人とした場合の各年齢での死亡数(合計すると10万人)が記載されています。

図表2の上段は2024年の年齢別死亡数を5歳階級別に表したグラフです。死亡数の最多は男性が“85~89歳”(年齢別最多は88歳)、女性は“90~94歳”(同92歳)です。死亡数がピークとなる年齢は、平均寿命より男性は7年も、女性も5年先なのです。また、女性のほうがグラフの最高点が高いのは、死亡年齢がピーク周辺に集中していることの表れです。

2020年以降延びが止まっているように見える平均寿命ですが、終戦直後からそれまでほぼ一貫して延伸を続けてきました。つまり、年を追うごとに死亡年齢の分布が後ろにずれてきたわけで、約四半世紀前(図表2の下段)と比較すると一目瞭然です。男性の場合、ピークが2000年の“80~84歳”から2024には“85~89歳”に移るとともに、グラフの高さが増しました。女性は2000年の時点から“90~94歳”が最多でしたが、その上の“95~99歳”に大幅に移っているにも関わらず、“90~94歳”は高さが大きく増しています。死亡年齢が70・80歳代から90歳代に明らかにシフトしています。

図表2の上段は2024年の年齢別死亡数を5歳階級別に表したグラフです。死亡数の最多は男性が“85~89歳”(年齢別最多は88歳)、女性は“90~94歳”(同92歳)です。死亡数がピークとなる年齢は、平均寿命より男性は7年も、女性も5年先なのです。また、女性のほうがグラフの最高点が高いのは、死亡年齢がピーク周辺に集中していることの表れです。

2020年以降延びが止まっているように見える平均寿命ですが、終戦直後からそれまでほぼ一貫して延伸を続けてきました。つまり、年を追うごとに死亡年齢の分布が後ろにずれてきたわけで、約四半世紀前(図表2の下段)と比較すると一目瞭然です。男性の場合、ピークが2000年の“80~84歳”から2024には“85~89歳”に移るとともに、グラフの高さが増しました。女性は2000年の時点から“90~94歳”が最多でしたが、その上の“95~99歳”に大幅に移っているにも関わらず、“90~94歳”は高さが大きく増しています。死亡年齢が70・80歳代から90歳代に明らかにシフトしています。

図表2

年齢別死亡数(2024年、2000年)

出所)

厚生労働省「令和6(2024)年簡易生命表の概況」「第19回生命表(完全生命表)」を基に作成

今回は「簡易生命表」の中であまり報道に取り上げられない部分を材料にして、生きる長さについて考えてみました。ライフプランニング時の参考になれば幸いです。

森 義博(もり・よしひろ)

公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団 シニアアドバイザー

CFP®、1級FP技能士、1級DCプランナー、ジェロントロジー・マイスター

1958年横浜市生まれ。大学卒業後、国内大手生命保険会社入社、2001年から同グループの研究所で少子高齢化問題、公的年金制度、確定拠出年金、仕事と介護の両立問題などを研究。2015年ダイヤ高齢社会研究財団に出向し研究を継続。2024年4月から現職。

趣味はピアノ演奏と国内旅行(とくにローカル鉄道)。

CFP®、1級FP技能士、1級DCプランナー、ジェロントロジー・マイスター

1958年横浜市生まれ。大学卒業後、国内大手生命保険会社入社、2001年から同グループの研究所で少子高齢化問題、公的年金制度、確定拠出年金、仕事と介護の両立問題などを研究。2015年ダイヤ高齢社会研究財団に出向し研究を継続。2024年4月から現職。

趣味はピアノ演奏と国内旅行(とくにローカル鉄道)。